Web3 Social Mythen: Das Missverständnis zwischen sozial und Community sowie das katastrophale X to Earn-Modell

Die gesamte Web3-Branche ist in Bezug auf den Social-Bereich von laienhaften Annahmen geprägt.

Die gesamte Web3-Branche ist voller naiver Annahmen von Außenstehenden in Bezug auf den Social-Bereich.

Autor: Beichen

Dies ist der 16. Artikel von Whistle, der sich mit dem Web3 Social-Bereich und den Grenzen der Monetarisierung beschäftigt.

Die Web3-Branche hat sich im vergangenen Jahr aus dem Tief des Bärenmarktes herausbewegt. Obwohl ein echter Bullenmarkt noch nicht erreicht ist, werden die Stimmen, die einen bevorstehenden Social Summer ankündigen, immer lauter. Besonders in letzter Zeit wurde das Interesse an Social-Produkten durch die Festnahme des Telegram-Gründers Pavel Durov in einem französischen Flughafen aufgrund von Anklagen wie Betrug, Geldwäsche und Terrorismus weiter verstärkt.

Das ist auch leicht nachvollziehbar: Die crypto-native technologische Entwicklung scheint an ihr Ende gekommen zu sein (schließlich sind die notwendigen Infrastrukturen vorhanden), aber der Durchbruch zur Mass Adoption ist noch nicht in Sicht. Der Social-Bereich ist theoretisch am ehesten in der Lage, eine große Nutzerbasis zu gewinnen und könnte sich zudem zu einem Ökosystem entwickeln. Daher trägt er die Sorgen der stagnierenden Web3-Branche. Immer wenn Social-Apps wie friend.tech oder Farcaster etwas besser abschneiden, zieht das die Aufmerksamkeit der gesamten Branche auf sich.

Obwohl ich dem Social-Bereich ebenfalls optimistisch gegenüberstehe, muss ich eine unbequeme Wahrheit aussprechen – die gesamte Web3-Branche ist voller naiver Annahmen von Außenstehenden in Bezug auf den Social-Bereich, und das Missverständnis ist nicht geringer als bei Collectibles, RWA und DePIN.

Wir müssen Social erst ausreichend verstehen, bevor wir darüber sprechen können, wie es mit Web3 zu Web3 Social (oder DeSo) kombiniert werden kann.

I. Social und Community

Egal ob Web3 Social, DeSo oder SocialFi – am Ende müssen diese Konzepte echten Nutzern einen Mehrwert bieten, daher muss klar unterschieden werden, ob sich diese Dienste auf Social oder Community beziehen. In den meisten Fällen werden diese Begriffe vermischt, besonders im chinesischen Sprachraum sind sie fast Synonyme geworden, aber tatsächlich sind social und community zwei verschiedene Ebenen.

1.1. Social: Beginnend mit Kommunikation

Im weiteren Sinne beginnen Social-Produkte mit Social (social, genauer gesagt social interaction), und Social beginnt mit Kommunikation.

Social ist ein Austausch auf Mikroebene, der zwischen zwei Personen oder in Gruppen (group) stattfinden kann. Die Umsetzung sozialer Interaktion erfolgt durch Kommunikation (Communication), daher beginnen Social-Produkte immer mit Kommunikationssoftware.

E-Mail war das früheste Kommunikationsmittel, erstmals 1965 am MIT realisiert. 1973 entwickelte die University of Illinois auf dem PLATO-System das erste Online-Chat-System Talkomatic, bei dem der Gesprächspartner sogar in Echtzeit sehen konnte, welche Buchstaben man gerade eintippt. Danach wurden verschiedene Kommunikationssoftwares ständig weiterentwickelt. Heute nutzen wir WhatsApp, WeChat, Telegram und verschiedene E-Mail-Dienste für die tägliche Kommunikation – die Kernfunktionen der Kommunikation waren damals bereits vorhanden.

Warum wechseln Nutzer ständig ihre Kommunikationssoftware? Tatsächlich gibt es hinter jedem erfolgreichen Kommunikationsdienst einen zwingenden Grund, der die Nutzer antreibt – zusammengefasst gibt es drei: entweder kostenlos, man findet die richtigen Leute, oder es ist zensurresistent.

Tencent ist ein Paradebeispiel für einen durch kostenlose Nutzung getriebenen Erfolg. 1999, als die drei großen Mobilfunkanbieter noch keinen SMS-Dienst anboten, ermöglichte OICQ (später QQ) das kostenlose Versenden von Nachrichten, indem es das Telefonnetz umging – allerdings war das Senden und Empfangen am Computer umständlich, was den Mobilfunkanbietern 2000 die Chance gab, SMS-Dienste einzuführen. Jede SMS kostete 0,1 Yuan, was später im Zeitalter der Smartphones den Aufstieg von WeChat vorbereitete.

Warum war die Chance dann für WeChat und nicht für das etabliertere QQ? Zum einen, weil QQ auf dem Handy in der Anfangszeit des mobilen Internets nur eine Portierung der PC-Version war und das Nutzererlebnis nicht so gut war wie bei WeChat, das von Anfang an für Mobilgeräte entwickelt wurde. Noch wichtiger war, dass WeChat als erstes Sprach- und Videoanrufe einführte und damit SMS und Telefonate vollständig ersetzte.

Folgt man der Logik der Kostenlosigkeit, wäre die nächste durch Kostenlosigkeit getriebene Kommunikationssoftware kostenlose Satellitentelefonie und Satelliteninternet.

Erfolgreiche Beispiele, die durch das Finden der richtigen Leute getrieben werden, sind verschiedene Dating-Apps wie Momo für Fremde, Blued für sexuelle Minderheiten oder QingTeng für Akademiker auf Partnersuche… Erfolgreiche Beispiele für Zensurresistenz sind Telegram, Signal usw.

Clubhouse vereinte die Merkmale des Findens der richtigen Leute und der Zensurresistenz, weshalb diese eigentlich recht gewöhnliche Voice-Chat-App zu Beginn sehr begehrt war, denn dort traf man auf interessante Persönlichkeiten und konnte über brisante Themen sprechen.

Kurz gesagt, Social interaction ist das grundlegendste soziale Verhalten, die grundlegende Funktion zur Umsetzung von Social ist Kommunikation (Communication). Selbst die komplexesten Social-Produkte basieren im Kern auf Kommunikation und integrieren später weitere Dienste, um sich zu Community-Produkten zu entwickeln.

1.2. Community: Social Media und Social Networks

Die komplexen Organismen, die durch soziale Interaktionen vieler Menschen und Gruppen entstehen, sind Communities.

Beachte: Eine Community ist nicht einfach eine Ansammlung (viele verstehen unter Community einfach „eine Gruppe eröffnen und täglich Smalltalk führen“ …), sondern alle Mitglieder unterstützen sich gegenseitig aufgrund gemeinsamer Interessen (z. B. Vorteile, Visionen etc.). Das bedeutet, dass Mitglieder Informationen, Ressourcen usw. beitragen müssen. Wenn der Ressourcenverbrauch innerhalb der Community den Ressourcenzuwachs übersteigt, stirbt die Community aus. Wie Krebszellen, die nur Energie verbrauchen, bis der Wirt stirbt.

Daher ist der Aufbau von Community-Produkten viel schwieriger als von Social-Produkten – das ist fast schon eine Glaubensfrage. Ein Kommunikationsproblem (wie kostenlose Voice-Chats) zu lösen, kann kurzfristig für Popularität sorgen, aber die meisten Social-Produkte zeigen, dass es viel schwieriger ist, Nutzer zu binden als sie zu gewinnen.

Je nachdem, wie Community-Produkte Nutzer binden, lassen sie sich in zwei Typen einteilen: solche, die sich auf Inhalte konzentrieren, und solche, die sich auf Beziehungen konzentrieren, also Social Media und Social Networking Services (SNS). Diese beiden Begriffe führen oft zur Verwechslung von Social und Community.

Content-zentrierte Social Media gehen zurück auf Notes, das 1973 auf dem PLATO-System entstand (im selben Jahr wie Talkomatic, das erste Online-Chat-System). Notes war bereits ein Vorläufer von BBS, und spätere Foren, Blogs usw. entwickelten sich daraus. Sie sind interessenbasiert, weshalb sie ständig nutzergenerierte Inhalte (UGC) hervorbringen und sich in der mobilen Internet-Ära zu Twitter, Weibo, Instagram, Xiaohongshu usw. entwickelten.

Beziehungszentrierte Social Networking Services sind eigentlich die oben genannten „durch das Finden der richtigen Leute getriebenen Kommunikationsprodukte“, aber nur wenn das Produkt tatsächlich als Kontaktliste genutzt wird, ist es im eigentlichen Sinne ein soziales Netzwerk. Beispiele sind WeChat für bestehende Offline-Kontakte, Momo für Fremde, LinkedIn für berufliche Kontakte usw.

1.3. Von Einzelfunktion zu integrierter Plattform

Auch wenn wir bis hierher Social und Community streng unterschieden haben, ist die Definition von Social-Produkten vielleicht immer noch verwirrend, denn heutige Social-Produkte bieten meist nicht mehr nur eine einzige Funktion, sondern kombinieren verschiedene Ebenen und Dimensionen.

Das ist die Ursache für alle Missverständnisse über Social-Produkte – man betrachtet nur die oberflächlichen Funktionen und kann die eigentlichen Antriebskräfte und Entwicklungslinien nicht erkennen.

Nehmen wir wieder WeChat als Beispiel. Zuerst wurden durch kostenlose Text- und Sprachnachrichten die realen sozialen Netzwerke der Nutzer schnell migriert und ein riesiges Netzwerk aus bestehenden Kontakten aufgebaut. Dann wurden mit Funktionen wie „Leute in der Nähe“ und „Shake“ der Markt für Fremde erschlossen und schnell die 100-Millionen-Nutzer-Marke überschritten.

Später wurden Sprach- und Videoanrufe eingeführt, um die Kommunikationsvorteile zu stärken, und nach und nach kamen Funktionen wie „Moments“, „Official Accounts“ und „Video Accounts“ hinzu, sodass sich WeChat von einem sozialen Netzwerk zu einem Social-Media-Produkt entwickelte. Die Integration von Zahlungsfunktionen überraschte sogar Alipay.

Diese Analyse lässt sich auch auf X, Facebook, Telegram oder Douyin anwenden, aber fast alle Analysen zu Web3 Social wirken, als würde jemand, der erst seit zwei Jahren WeChat nutzt, die App analysieren – indem er alle Funktionen zusammenwirft, ohne die eigentlichen Schwerpunkte zu erkennen. Unternehmer, die diesem Ansatz folgen, kopieren einfach ein weiteres WeChat und übernehmen alle Funktionen, ohne zu überlegen, wie man die echten Nutzer gewinnt und bindet, auf die diese Funktionen eigentlich abzielen.

Daher könnte dieser Artikel auch nach Kommunikationsarten, Inhaltstypen, Beziehungstypen und Medientypen aufgeschlüsselt werden, um eine schöne Tabelle zu erstellen und dann mit Internet-Buzzwords die zufällig kombinierten Ergebnisse zu analysieren (z. B. „eine Krypto-App für Web3-Profis mit Voice- und Livestreaming-Funktion und Copy-Trading“), um besonders professionell zu wirken – aber das hat keinen praktischen Wert.

II. Web3 Social Panorama

Nach all der Vorarbeit zum Thema Social kommen wir endlich zu Web3! Web3 Social ist viel komplexer als die zuvor genannten Internet-Social-Produkte, da sich das gesamte Internet-Protokoll grundlegend von Blockchain-Protokollen unterscheidet.

2.1. Modellebenen: Internet und Blockchain

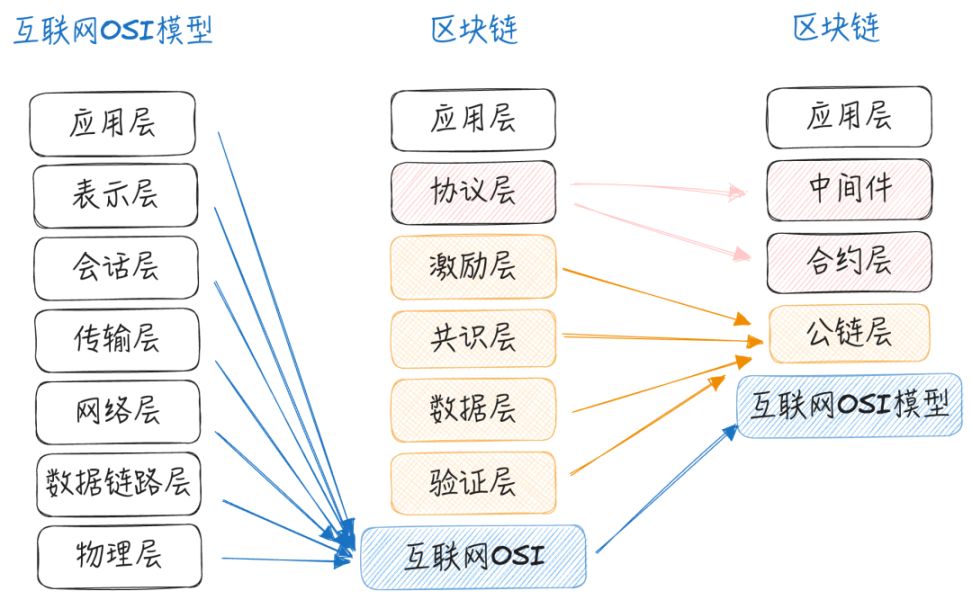

Das Internet lässt sich nach dem OSI-Modell in sieben Schichten unterteilen, Entwickler müssen sich nur um die Anwendungsschicht kümmern. Die Blockchain ist jedoch noch nicht standardisiert und daher komplexer. Hier ein beispielhaftes Schichtenmodell als Analysegrundlage.

In der Blockchain-Welt ist das Blockchain-Netzwerk Layer 1, während das Internet Layer 0 ist und die grundlegende Kommunikationsinfrastruktur bereitstellt. Das Blockchain-Netzwerk kann weiter in Netzwerk-, Daten-, Konsens- und Anreizschicht unterteilt werden. Obwohl es verschiedene Schichtmodelle gibt, bündeln die meisten Public Chains diese Schichten, sodass wir direkt über Public Chains sprechen können.

Über der Public Chain liegt die Protokollschicht, die verschiedene Skripte, Algorithmen und Smart Contracts umfasst. Diese sind keine Endprodukte, sondern Schlüsselfunktionen mit minimalem Funktionsumfang, einige werden on-chain als Smart Contracts ausgeführt, andere off-chain als Middleware.

Da die Blockchain eine gemeinsame Datenschicht ist, sind diese Smart Contracts offen und können beliebig oft verwendet werden. Nachfolgende Entwickler können diese Smart Contracts und Middleware theoretisch kombinieren und optimieren, um neue Anwendungen zu schaffen.

Das Problem ist, dass es auf der Protokollschicht derzeit sowohl an Smart Contracts als auch an Middleware mangelt (die wenigen Innovationen konzentrieren sich auf DeFi, im Social-Bereich gibt es keine revolutionären Produkte). Daher ist es auf dieser Basis unwahrscheinlich, Produkte für Mass Adoption zu entwickeln.

2.2. Zwei Logiken: Bottom-up und Top-down

Im Web3 Social-Bereich konkurrieren zwei Produktwege – die Crypto-Natives bevorzugen den Bottom-up-Ansatz, um native Krypto-Social-Produkte zu entwickeln, während Quereinsteiger aus dem Web2 lieber zuerst ein ausgereiftes Web2-Produkt bauen und dann schrittweise Web3-Module hinzufügen.

2.2.1. Bottom-up-Ansatz

Es gibt zwei Bottom-up-Ansätze: einer baut eine identitätsbasierte Infrastruktur auf, der andere eine inhaltsbasierte Social Graph (Social Graph).

Im Web2 ist die wichtigste Identität die E-Mail, im Web3 ist es DID (Decentralized Identifier, dezentrale Identität), die Nutzer selbst auf der Blockchain erstellen und verwalten und die private Interaktionen mit anderen Anwendungen ermöglicht.

Das bekannteste Beispiel ist ENS, ein dezentrales Domain-System auf Ethereum, das für Einzelpersonen, Organisationen und sogar Geräte Identitäten/Digital-IDs erstellt und verwaltet (das erste On-Chain-Domain-System war übrigens Namecoin, das 2011 von Bitcoin abgespalten wurde).

Diese DID-Projekte haben allerdings das Problem, dass sie außer als Wallet-Domain kaum zwingende Anwendungsfälle haben…

Der inhaltsbasierte Social Graph ermöglicht es Nutzern, ihre sozialen Daten wie Profile, Posts, Follows usw. on-chain zu speichern. Das bekannteste Beispiel ist Lens Protocol, das die sozialen Daten und Aktivitäten der Nutzer tokenisiert und in NFTs umwandelt, sodass Entwickler darauf neue Social-Apps aufbauen können. Allerdings ist daraus bisher keine wirklich lebendige Social-App entstanden.

Auch einfache Tools wie Blink sind interessant, da sie On-Chain-Aktivitäten in Links umwandeln, die in Websites und Social-Media-Plattformen eingebettet werden können.

2.2.2. Top-down-Ansatz

Der Top-down-Ansatz ist einfach: Man nimmt ein ausgereiftes Social-Produkt und integriert Blockchain, wobei es zwei Varianten gibt.

Eine Variante ist, zuerst ein ausgereiftes Web2-Social-Produkt zu bauen und dann schrittweise Web3-Module hinzuzufügen. Das früheste und erfolgreichste Beispiel ist Bihu, das später eingestellt wurde. Es gab viele ähnliche Projekte, besonders 2022, inspiriert vom X to Earn-Modell von SocialFi, mit Mechanismen wie „Posten = Mining“, „Kommentieren = Mining“, „Chatten = Mining“ – die meisten sind inzwischen tot. Denn das SocialFi-Modell ist von Natur aus nicht tragfähig, die Gründe werden später erläutert.

Unter den Social-Produkten, die schrittweise von Web2 zu Web3 übergehen, ist Farcaster das einzige, das sich gut entwickelt hat. Es verzichtet bewusst auf das SocialFi-Modell und baut stattdessen eine echte Krypto-Community auf, wobei Web3-Funktionen als Plugins integriert sind. Krypto-Communities haben von Natur aus einen Wealth-Effekt, weshalb daraus ganz natürlich Memecoins wie Degen entstanden sind (wenn Börsengänge so einfach wären wie Token-Launches, würde Snowball alle großen Unternehmen überrollen) .

Eine andere Variante ist sehr subtil und wird leicht mit nativen Krypto-Produkten verwechselt. Sie nutzen oft dezentrale Datenbanken, kombiniert mit DID, DAO-Tools usw., sodass jeder seine eigene Web3-Anwendung darauf bauen kann.

Das Verwirrende daran ist, dass alle Module wie Web3 aussehen und sehr umfassend wirken. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt, sieht man, dass es eigentlich nur darum geht, ein ausgereiftes Web2-Social-Produkt komplett mit Web3-Technologie nachzubauen (z. B. mit Krypto-Signaturen, verteilten Systemen), was im Grunde keinen Unterschied zu Web2-Produkten macht.

Beispielsweise Ceramic, UXLink, die scheinbar von der Anwendungsebene bis zur Infrastruktur reichen, mehrere Blockchain-Technologiestacks abdecken und von der Basistechnologie bis zur Benutzeroberfläche alles bieten – ein scheinbar vollständiges Web3-Social-Ökosystem. Das ist, als würde man ein Holzhaus aus Stahlbeton nachbauen – möglich, aber unnötig, denn man könnte mit Stahlbeton ganz neue Gebäudetypen entwerfen.

2.2.3. Grenzen der beiden Produktwege

Insgesamt – ob identitätsbasierte Infrastruktur, inhaltsbasierter Social Graph oder das komplette Nachbauen eines Web2-Social-Produkts mit Web3-Technologie – all diese Ansätze sind eher für Survival-Gamer der digitalen Welt gedacht, nicht für die breite Masse. Daher werden sie meist „respektiert, aber nicht verstanden“ und es ist schwer, auf diesem Weg ein Massenprodukt zu schaffen.

Vielleicht sollten wir den dogmatischen Ansatz aufgeben und die Vitalität von Web2.5-Produkten wie Farcaster neu bewerten – und das hängt, wie eingangs erwähnt, mehr von der Fähigkeit ab, Social und Community zu gestalten, als von der Technik.

III. X to Earn und seine Anwendungsbereiche

Bei Web2.5-Produkten wird die Fantasie fast ausschließlich von „Web3-Version von XXX“ dominiert, z. B. Web3-Version von TikTok – Drakula, Web3-Version von Instagram – Jam usw. Der Web3-Anteil beschränkt sich meist auf die Monetarisierung des Geschäftsmodells, also Fi, oder das bekannte X to Earn.

3.1. Das Wesen der Monetarisierung ist ein Punkteshop

Monetarisierung scheint das einzige Allheilmittel von Web3 für alle Internetprodukte zu sein – egal ob „Tokenisierung“ und „Chain-Reform“ 2017 oder „X to Earn“ ab 2021, im Kern geht es immer darum, Nutzer durch Anreize zu binden.

Im Internet gibt es längst ausgereifte Punktesysteme, bei denen Nutzer durch Aufgaben Punkte sammeln und diese im Shop gegen Produkte oder Rechte eintauschen können, um die App-Aktivität zu steigern – aber nur als ergänzendes Marketinginstrument. Schließlich entsteht Geld nicht aus dem Nichts, wenn die „Wolle“ nicht vom Schaf kommt, dann eben vom Schwein – jedenfalls gibt es in normalen Geschäftsmodellen langfristig eine Cashflow-Grenze für solche Subventionen.

Nur Ponzi-Systeme können die Cashflow-Grenze durchbrechen, indem sie ein punktbasiertes Produkt entwickeln und neue Nutzer als Nachfolger gewinnen. Um 2015 gab es in kleineren Städten viele ältere Damen, die Apps bewarben, bei denen man angeblich Geld verdienen konnte, aber zuerst eine Mitgliedsgebühr zahlen musste.

Daher ist die Monetarisierung der meisten Web3-Produkte im Grunde ein Internet-Punkteshop, nur dass die Punkte nicht gegen echte Waren, sondern gegen den erwarteten Marktwert an der Börse eingetauscht werden.

3.2. Herausforderungen der Monetarisierung

Natürlich sollte man Monetarisierung nicht grundsätzlich ablehnen, aber sie ist nur für bestimmte Anwendungsfälle geeignet – jedenfalls nicht für die meisten Social- und Community-Produkte.

Die erste Herausforderung ist ein Managementproblem – mit den aktuellen Methoden der Leistungsbewertung kann man effektives Nutzerverhalten nicht genau identifizieren und daher keine gezielten Anreize setzen, sodass am Ende nur Schnäppchenjäger angelockt werden.

Selbst wenn die Regeln so präzise sind wie „x Minuten täglich aktiv“ oder „bestimmte Aufgaben erledigen“, werden sie von professionellen Schnäppchenjägern ausgenutzt, während echte Nutzer weniger wettbewerbsfähig sind als Bots – das betrifft fast alle X to Earn-Projekte.

Und selbst wenn das Projektteam effektives Nutzerverhalten erkennen und angemessene Anreize setzen kann, ist Monetarisierung für Social-/Community-Produkte nicht geeignet, weil es ein psychologisches Problem gibt – Monetarisierung verlagert die Motivation der Nutzer vom Produkt selbst auf die Anreize, und wenn die Anreize nachlassen, verschwindet auch die Motivation, das Produkt zu nutzen.

Schlimmer noch: Bei einem Social-Produkt ist das soziale Erlebnis selbst schon eine Belohnung, aber SocialFi lenkt die Aufmerksamkeit der Nutzer ständig von der sozialen Erfahrung auf monetäre Anreize, sodass das Produkt am Ende uninteressant wird.

3.3. Die Absurdität von SocialFi

Wenn wir nach dem SocialFi-Modell eine Dating-App entwickeln, die das tägliche Verhalten von Paaren wie Chatten, Blumen schenken, Küssen, Umarmen usw. quantifiziert und belohnt, wird das Nutzungserlebnis für Paare am Ende völlig uninteressant sein.

Wenn du diese Dating-App für absurd hältst, dann machen SocialFi-Projekte genau das. Das lässt sich mit dem psychologischen Overjustification-Effekt erklären – Monetarisierung fügt einem Verhalten, das bereits eine starke intrinsische Motivation hat, einen übermäßigen externen Grund hinzu, sodass das Verhalten von diesem externen Grund kontrolliert wird.

Verhaltensmonetarisierung ist nur für zwingende Bezahl-Szenarien geeignet, wie Glücksspiel, Pornografie oder Fan-Ökonomie. Die Nutzer haben ohnehin eine starke Zahlungsbereitschaft, sodass ein kontinuierlicher Cashflow entsteht. In solchen Fällen kann Monetarisierung das Geschäft ergänzen.

Alle aktuellen Monetarisierungs-(X to Earn)-Projekte sehen zwar ausgeklügelt aus, können aber langfristig keine nachhaltigen Einnahmen generieren und enden in einer Abwärtsspirale.

Fazit

Web3 Social trägt die Hoffnung der gesamten Web3-Branche auf Mass Adoption, befindet sich aber derzeit im Nebel der Verwirrung.

Mythos 1: Es herrscht weit verbreitete Verwirrung über die Begriffe Social und Community, sodass man sich nur auf die oberflächlichen Funktionen konzentriert und die eigentlichen Antriebskräfte und Entwicklungslinien ignoriert. Am Ende werden Produkte mit vielen Funktionen entwickelt, deren Erfolg auf Wunschdenken basiert. Tatsächlich gibt es für Nutzer keinen zwingenden Grund, sie zu nutzen.

Mythos 2: Krypto-Puristen glauben, dass Krypto-Technologie eine Revolution bei Social-Produkten auslöst, aber tatsächlich gibt es keine Veränderungen auf der Kommunikationsebene (wie von Text zu Sprache zu Video), sondern nur inkrementelle Innovationen (wie DID, Social Graph) statt Paradigmenwechsel. Diese Innovationen sind eher für Survival-Gamer der digitalen Welt geeignet, nicht für die breite Masse.

Mythos 3: Quereinsteiger aus dem Web2 glauben, dass sie mit einem guten Web2-Produkt und Monetarisierung viele Nutzer gewinnen und binden können, aber tatsächlich ziehen sie nur Schnäppchenjäger an. Monetarisierung lenkt die Aufmerksamkeit der Nutzer von der sozialen Erfahrung auf monetäre Anreize, die aber begrenzt sind (da es keinen kontinuierlichen Cashflow gibt), sodass das Produkt langfristig in einer Abwärtsspirale endet. Monetarisierung kann nur als ergänzendes Mittel dienen, um die ohnehin starke Zahlungsbereitschaft der Nutzer zu stimulieren, nicht um sie aus dem Nichts zu erzeugen.

Deshalb kann Web3 weder technologisch noch geschäftlich ein völlig neues, massentaugliches Social-Produkt schaffen. Das heißt aber nicht, dass Web3 Social keine Zukunft hat – nach Ausschluss der Mythen bleiben zwei erfolgversprechende Wege.

Entweder wie Farcaster oder Telegram: Zuerst eine echte Krypto-Community aufbauen und dann Web3-Funktionen als Plugins integrieren, sodass die Krypto-Community ganz natürlich Wealth-Effekte hervorbringt.

Oder wie ENS, Lens Protocol, innovative Middleware auf Protokollebene weiterentwickeln, die zwar derzeit wenig genutzt wird, aber als technologische Reserve dienen kann. In Zukunft könnten große Web2-Social-Apps diese als Plugins integrieren, was neue Interaktionsmodelle ermöglicht, und neue Anwendungsszenarien schaffen (z. B. neue Kreditbewertungsmechanismen auf Basis von ENS) .

Ursprünglich sollte dieser Artikel untersuchen, was Web3 Social tun kann, aber nach der Analyse scheint es wichtiger zu sein, was man nicht tun sollte… Kurz- bis mittelfristig ist es jedenfalls erfolgversprechender, auf Krypto-Communities zu setzen.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Digitale Asset-ETPs verzeichnen Abflüsse in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar aufgrund politischer Unsicherheiten

Steht Bitcoin kurz davor, sich von „Kryptowährungen“ zu trennen?

Bitcoin hat sich nicht von Kryptowährungen getrennt, sondern passt sich lediglich seiner eigenen Rolle an.