深度解析 Figma 上市首日暴漲 250%,AI 時代的協作平台為何不可替代?

人工智能技術不是在消滅協作平台,而是讓真正的協作平台變得更加稀缺和珍貴。

你有沒有想過,為什麼在AI能生成一切的時代,一個"畫圖工具"反而更值錢了?7月31日,Figma正式登陸紐約證券交易所,首日收盤市值高達563億美元,P/S倍數超過60倍。相比之下,SaaS行業的平均P/S倍數僅為7倍,這個數字不僅遠遠超過Adobe、Salesforce等成熟SaaS公司的估值水平,甚至比兩年前Adobe試圖收購它的200億美元報價還要令人震撼。更令人深思的是,這個估值是在AI設計工具爆發、ChatGPT能夠快速產出設計稿、Midjourney可以生成精美圖像的背景下給出的。按照常規邏輯,當AI能夠自動化設計工作時,傳統設計工具的價值應該被削弱才對,但現實卻恰恰相反。

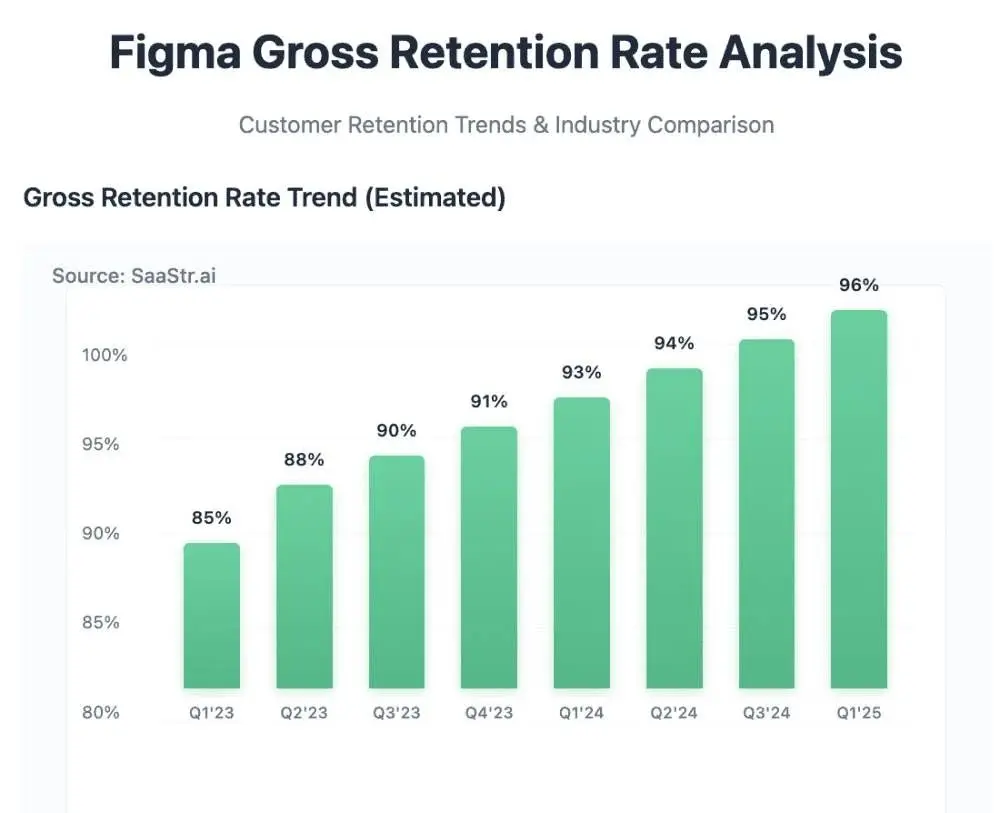

投資者為什麼願意為一個協作設計平台支付如此高的估值?這背後究竟反映了對未來什麼樣的判斷?當我深入研究Figma的IPO招股書,分析其9個多億美元的年度經常性收入、46%的年增長率、132%的淨收入留存率這些閃亮數據時,我發現了一個顛覆性的認知:人工智能技術不是在消滅協作平台,而是讓真正的協作平台變得更加稀缺和珍貴。這種稀缺性正在重新定義整個軟件行業的價值邏輯,也為我們理解全球科技投資格局提供了全新的視角。在這個重新定義的過程中,一些具有重要戰略價值的優質標的正在等待被重新發現。

一個驚人數據背後的商業秘密:非設計師用戶占比三分之二

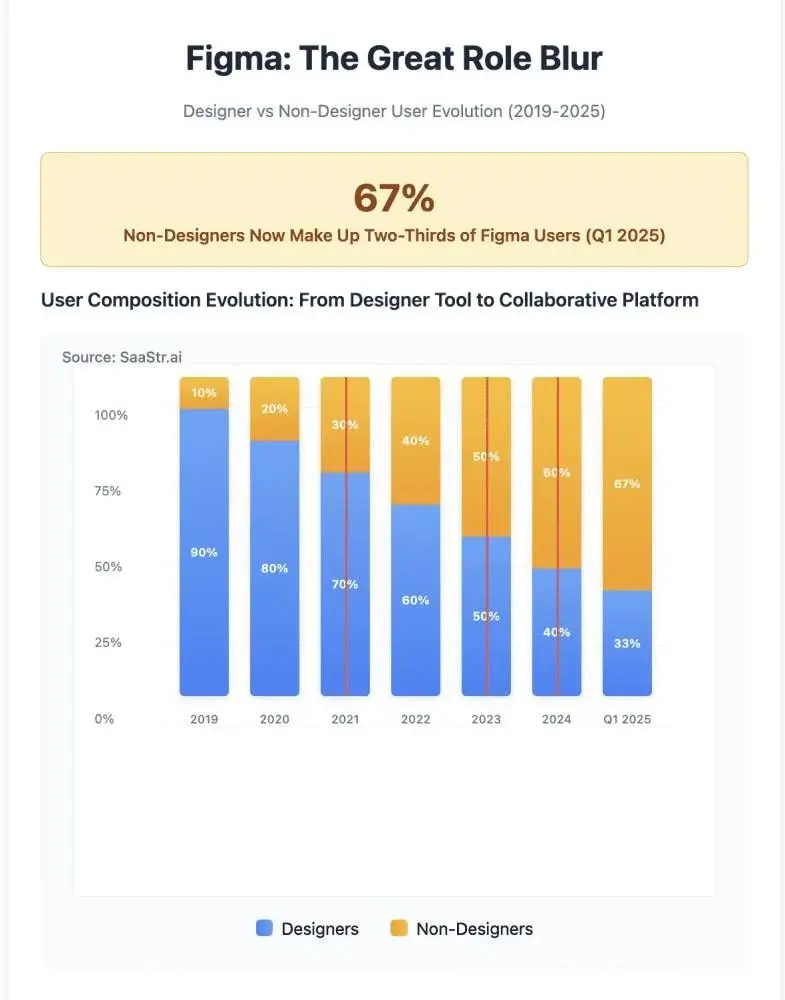

Figma最顛覆性的不是收入或功能,而是用戶構成:1300萬用戶中有三分之二並非專業設計師。這背後是企業協作方式的深刻轉變------從以工種為核心的流程到以協作為核心的系統。Figma不再只是設計工具,而是跨職能協作平台。AI時代,企業願意為「讓人更好協作」而非「讓人單打獨鬥」的工具付費。

讓我先分享一個讓人震驚的數據:Figma的1300萬月活用戶中,三分之二不是設計師。這意味著產品經理、開發者、市場人員、運營專員、甚至CEO都在使用這個最初被定義為"設計工具"的軟件。如果你覺得這只是用戶群體的自然擴展,那就大錯特錯了。這個數據背後隱藏著現代企業工作方式的根本性變革,以及軟件行業即將到來的一次範式轉移。

在傳統的企業工作流程中,設計是一個相對孤立的專業領域。設計師在自己的專業軟件中創作,完成後將文件交付給產品經理審核,再傳遞給開發者實現,最後由運營人員進行推廣。這種線性的、分割式的工作流程在互聯網早期是有效的,因為當時的產品複雜度相對較低,迭代速度也比較慢。但在當今這個產品生命周期以周甚至天為單位的時代,這種工作方式已經成為效率的巨大障礙。

根據德勤的研究,57%的商業領袖預測AI將在未來三年內"實質性地改變"他們的公司,但這種改變並非簡單的替代關係。Figma用戶構成的變化,實際上反映了企業對實時協作、跨職能合作的迫切需求。當產品經理能夠直接在設計文件上標註需求、開發者能夠實時查看設計規範、運營人員能夠快速製作營銷素材時,整個產品開發流程的效率會發生質的飛躍。更重要的是,這種協作方式消除了信息傳遞過程中的損耗和誤解,讓最終產品更接近最初的設計意圖。

我發現,Figma用戶構成的這種變化實際上預示了一個更宏大的趨勢:在當下,軟件的邊界正在消失。過去我們習慣於將軟件按照功能進行分類:設計軟件、開發工具、項目管理軟件、溝通協作軟件等等。但隨著AI技術的發展,這些邊界變得越來越模糊。一個優秀的協作平台不再只是提供特定功能,而是成為承載整個工作流程的基礎設施。這種基礎設施的價值,遠遠超過傳統功能軟件的簡單加總。

從商業模式角度看,這種用戶構成的變化帶來了收入結構的根本性優化。企業付費本質上是為管理和協作支付,而不僅僅是為設計師角色的工具付費。傳統的設計軟件主要靠設計師付費,天花板很明顯。但當三分之二的用戶都是非設計師時,平台的可擴展性就變得近乎無限。每個企業的設計師可能只有幾個,但產品經理、開發者、運營人員的數量卻是設計師的數倍甚至數十倍。這種用戶結構的變化,為平台帶來了指數級的收入增長潛力,也解釋了為什麼投資者願意給Figma如此高的估值溢價。

AI 時代的反直覺現象:協作需求的指數級增長

很多人以為AI能削弱協作需求,但現實是反直覺的:AI提升了信息複雜度、壓縮了決策周期,引入更多非設計角色參與。設計不再是"做一個版本",而是"實時調試多個版本",Figma通過設計系統保證了品牌一致性,也成為智能協作的決策中樞。協作不降維,反而升級為AI系統的底座之一。

當我深入分析Figma在AI浪潮中的戰略佈局和用戶行為變化時,發現了一個極其反直覺但又合乎邏輯的現象:AI技術的發展不僅沒有削弱協作平台的價值,反而以一種前所未有的方式強化了它們的戰略地位。這種現象背後的邏輯,揭示了我們對AI影響的理解存在著根本性的認知偏差,也為判斷未來軟件行業的發展方向提供了重要線索。

傳統的觀點認為,當AI能夠自動生成設計稿、編寫代碼、製作圖表時,對應的專業軟件和協作工具的價值會被削弱。這種觀點的邏輯看似合理:既然AI能夠直接產出結果,為什麼還需要複雜的工具和繁瑣的協作流程?但Figma的實際數據完全顛覆了這種預期。2024年,Figma推出了180個新功能更新,其中大部分都與AI能力集成相關,包括自動佈局優化、智能組件推薦、設計規範檢查等等。而這些AI功能的推出不僅沒有降低用戶的協作頻率,反而推動了團隊協作活躍度的顯著提升。

關鍵在於我們對"設計工作"本質的理解。設計從來不是簡單的"生成圖形"或"創作畫面",而是一個複雜的問題解決過程,包含需求理解、用戶洞察、策略制定、方案探索、反饋整合、迭代優化等多個環節。AI確實能夠在"方案生成"這個環節提供強大的支持,讓設計師能夠快速探索更多的可能性,但這反而讓其他環節變得更加重要和複雜。當AI能夠生成10個設計方案時,如何在團隊中討論這些方案的優劣?如何結合用戶反饋和業務目標來選擇最佳方案?如何確保選定的方案能夠被正確地實現和部署?這些問題都需要更強的協作機制來解決。

AI技術還帶來了設計工作時間軸的壓縮。在傳統模式下,一個設計項目可能需要幾周的時間來完成,團隊有充足的時間進行逐步的溝通和調整。但當AI能夠快速生成設計方案時,項目的時間軸被大大壓縮,這就要求團隊具備更高的實時協作能力。異步的郵件溝通和定期的會議評審已經無法滿足這種快節奏的工作模式,需要基於平台的實時協作、即時反饋、快速迭代機制。

同時,這種時間軸壓縮也帶來了一個更深層的挑戰:雖然AI對各個工作的內容生成都有提效和幫助,但我們也都知道AI最大的问题是出錯、不精確。當多個角色都開始使用AI快速產出內容時,如何確保品牌一致性和設計質量就成了關鍵問題。這正是協作設計平台的價值所在------Figma通過在線協作和設計系統使得不同角色的內容生成不會散架,保證了企業軟件、體驗、品牌的一致性。

進一步來看,AI技術的應用實際上增加了設計決策的複雜性。這種複雜性要求團隊具備更強的集體智慧和決策機制,而協作平台正是這種集體智慧發揮作用的載體。平台不僅要承載AI生成的多樣化內容,更要提供有效的評估、討論和決策工具,幫助團隊在眾多選項中做出最優選擇。

從商業角度看,AI驅動的協作需求增長為平台創造了新的收入機會。傳統的SaaS模式主要通過用戶數量和使用時長來計費,但在AI增強的協作模式下,平台可以基於協作的複雜度、AI處理的工作量、智能服務的價值等維度來定價。這種多維度的價值創造和價值獲取模式,為協作平台帶來了更大的商業想像空間。

平台經濟的新邏輯:從功能堆疊到生態協同

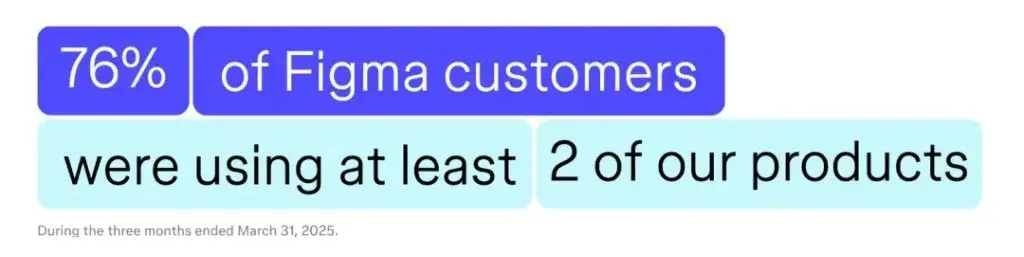

76%的Figma用戶使用多個產品,不是功能多,而是協同強。AI讓數據、流程、權限橫跨多個角色與場景,用戶在生態中流轉越深,遷移成本越高。年付費超10萬美元的客戶激增47%,說明企業已將Figma視為「高粘性協作平台」,而非單點工具。這就是平台型公司的護城河新範式。

深入研究Figma的商業模式演進,我發現了平台經濟在當前時代的一個關鍵特徵:多產品協同效應正在成為決定平台價值的核心因素,而傳統的功能競爭逐漸失去意義。這種變化不僅重新定義了軟件公司的產品策略,也為我們理解平台經濟的發展規律提供了新的視角。

Figma用戶中76%使用兩個以上產品,這個看似簡單的數字背後隱藏著現代企業軟件消費的深刻變化。在傳統的SaaS時代,企業通常會為每個具體需求採購相應的專業軟件:設計需求用設計軟件,項目管理用項目管理軟件,溝通協作用即時通訊軟件。這種"點狀採購"模式在功能相對獨立的時代是有效的,但在數字化轉型深入推進的今天,這種割裂的軟件使用方式成為了效率提升的最大障礙。數據無法打通、流程難以銜接、用戶體驗不一致等問題讓企業付出了巨大的隱性成本。

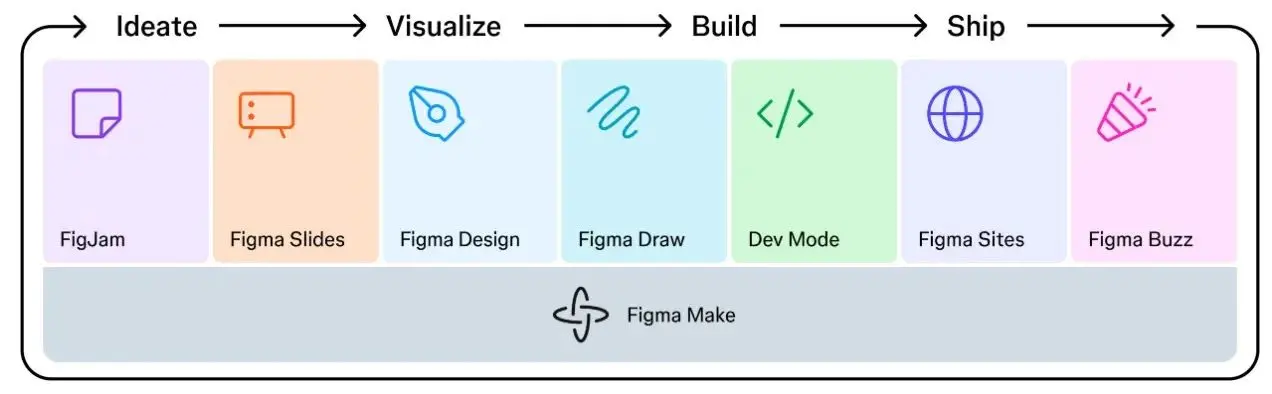

Figma的多產品策略實際上是在構建一個完整的數字產品生命周期生態系統。從最初的創意討論(FigJam)到具體的設計執行(Figma Design),從開發交付(Dev Mode)到內容營銷(Figma Buzz),從網站建設(Figma Sites)到演示匯報(Figma Slides),每個產品都覆蓋了數字產品開發過程中的關鍵環節。更重要的是,這些產品之間不是簡單的功能堆疊,而是形成了有機的協同關係:在FigJam中產生的創意可以直接轉化為Figma Design中的設計元素,Design中的組件可以自動生成Dev Mode中的代碼規範,設計資產可以無縫應用到Slides的演示文稿中。

這種產品協同的價值在當前被進一步放大。AI技術讓不同產品之間的數據流轉和智能處理變得更加流暢,用戶在一個產品中的行為和偏好可以被AI學習並應用到其他產品的體驗優化中。比如,用戶在Figma Design中經常使用的顏色搭配和字體組合,可以被AI識別並自動應用到FigJam的模板推薦中;用戶在Dev Mode中的代碼偏好,可以影響AI在Design中的佈局建議;用戶在Slides中的演示風格,可以指導AI在其他產品中的內容生成。這種跨產品的AI協同創造了傳統工具無法實現的用戶體驗。

從用戶粘性角度分析,多產品使用帶來的遷移成本是指數級增長的。當用戶同時使用多個關聯產品時,遷移成本不僅包括每個產品的單獨成本,還包括重新建立產品間協同關係的系統成本。更重要的是,在多產品生態中積累的工作流程、協作習慣、數據關聯等"軟資產",往往比具體的文件和設置更難遷移,這些軟資產構成了平台最強的護城河。

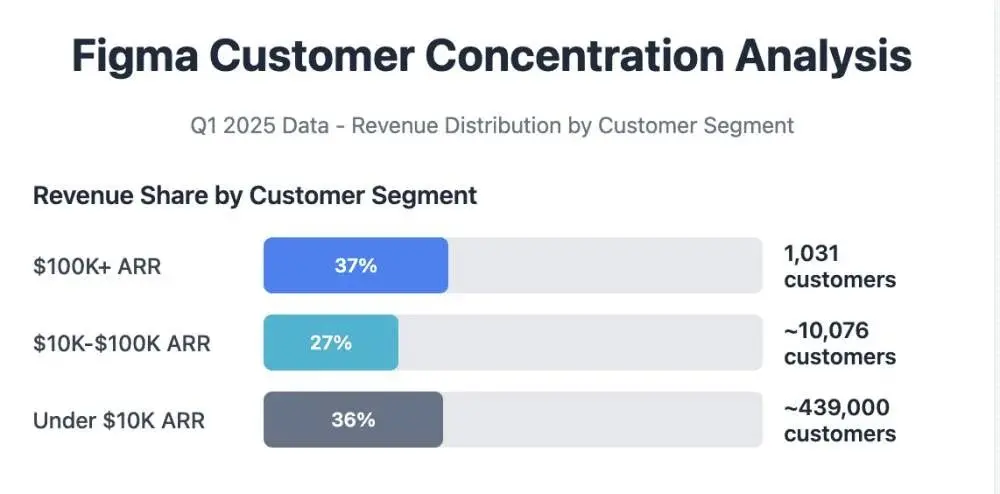

我注意到Figma年付費超過10萬美元的大客戶數量增長了47%,達到1031家,這些客戶貢獻了37%的總收入。這種收入集中度反映了平台價值的馬太效應:組織規模越大,跨部門協作需求越複雜,越能從多產品協同中獲得價值,也越願意為這種價值支付更高的費用。大型組織通常有專門的設計團隊、產品團隊、開發團隊、運營團隊,這些團隊之間的協作效率直接影響企業的競爭力,因此他們對協作平台的價值感知和付費意願都更強。

更深層的商業邏輯在於,多產品平台改變了軟件行業的競爭維度。在平台時代,競爭的核心轉向了生態的完整性和協同的效率上。用戶不再只關心產品的功能強弱,更關心整個平台能否支撐完整的工作流程,能否提供一致的用戶體驗,能否實現數據和流程的無縫連接。

從全球軟件市場的發展趨勢看,我預測未來的企業軟件市場將主要由這種多產品協作平台主導。這個趨勢對所有軟件公司都提出了新的戰略選擇:要麼發展成為平台,要麼成為平台生態的一部分,要麼面臨被市場淘汰的風險。

中國市場的獨特機遇:戰略價值的重新發現

中國擁有相對龐大的設計師群體和活躍數字經濟,為本土協作平台創造獨特機遇。MasterGo作為國內唯一對標Figma的平台,具備技術實力、頭部客戶認可、本土化優勢和政策紅利。在AI佈局上甚至比Figma更早,代表重要戰略價值標的。

當我把分析視角從Figma轉向全球軟件市場格局時,發現了一個極其有趣且充滿機會的現象:雖然美國誕生了Figma這樣的協作設計平台標杆,但中國市場的獨特性和複雜性為本土創新創造了一個巨大且相對獨立的價值洼地。這個洼地不僅存在於市場需求層面,更體現在技術發展路徑、商業模式創新和生態系統構建等多個維度。而在這個價值洼地中,正有一個具有重要戰略價值的優質標的在等待被重新發現。

中國設計軟件市場的獨特性首先體現在規模效應上。中國擁有相對龐大的設計師群體和活躍的數字經濟生態。從電商平台的商品頁面設計,到新能源行業的HMI設計,到企業數字化的系統搭建,中國市場的設計需求在數量、種類、複雜度和迭代速度上都處於全球領先水平。這種市場環境為協作設計工具提供了豐富的應用場景和快速的成長土壤,也對工具的性能、穩定性和適應性提出了更高的要求。

在這樣的市場環境中,MasterGo作為國內唯一能與Figma對標的協作設計平台,展現出了令人矚目的發展潛力。從技術架構看,MasterGo同樣採用了Web原生的協作設計架構,支持多人實時編輯、版本管理、設計系統等核心功能。經過多年的技術積累和產品打磨,MasterGo已經能夠穩定支撐數百人同時在線的大規模團隊協作,單個項目支持十萬級圖層編輯,在性能和穩定性方面達到了國際先進水平。更重要的是,MasterGo還具備了私有化部署能力,這為金融、政企等高安全要求的客戶提供了理想的解決方案。

更深層的機遇來自於文化和工作方式的差異。中國企業的組織文化更強調集體決策和跨部門協作,這種文化特徵對協作設計工具提出了獨特的需求。比如,中國企業更習慣於通過群體討論來完善設計方案,更重視設計過程中的實時溝通和快速反饋,更需要設計工具能夠支持大規模團隊的同時在線協作。同時,中國企業的決策速度普遍較快,產品迭代周期更短,這就要求設計工具能夠支持高頻率的版本更新和快速的設計變更。這些需求特徵與海外市場存在顯著差異,而MasterGo恰恰在這些方面建立了強大的產品優勢。

從市場表現看,MasterGo已經獲得了頭部客戶的高度認可。通過"共創計劃",MasterGo深度綁定了中國電信、招商銀行、美團、百度、科大訊飛等頭部企業客戶,上線三年就獲得了近80%的企業市佔率,有百餘家頭部企業付費使用。這種客戶基礎的建立不僅帶來了穩定的收入來源,更重要的是構建了強大的口碑效應和行業影響力。MasterGo的NPS(淨推薦值)超過50%,63%的用戶認為其體驗排名第一,這種用戶滿意度水平在企業軟件領域是非常罕見的。

從支付能力和商業化潛力看,中國市場展現出了巨大的價值創造空間。我注意到Figma的一個有趣數據:雖然國際用戶占其總用戶的85%,但國際收入只占總收入的53%。這種用戶與收入的不匹配反映了不同市場在支付能力、付費習慣和價值認知上的差異。中國企業對於能夠顯著提升效率和競爭力的工具,通常具備很強的付費意願和較高的價格承受能力。特別是在一線城市和頭部企業中,對專業設計工具的投資已經成為企業數字化轉型的標準配置。這為MasterGo的商業化提供了良好的市場基礎。

政策環境的變化為國產軟件創造了前所未有的發展機遇。數據安全法、網絡安全法等法規的實施,讓企業對軟件的自主可控要求從"可選項"變成了"必選項"。特別是在政府機構、金融機構、大型國企等重要客戶群體中,使用具備自主知識產權的軟件已經成為合規要求。Figma曾經出現過對大疆等中國企業的斷供風險,這讓很多企業意識到擁有自主可控設計工具的重要性。MasterGo作為國產協作設計軟件的代表,不僅填補了這個空白,更是解決了企業在數據安全和業務連續性方面的核心擔憂。

更有戰略意義的機遇在於AI技術與本土需求的深度結合。在AI能力佈局上,MasterGo展現出了令人印象深刻的前瞻性和執行力。據公開信息顯示,MasterGo在AI大潮中動作相當敏捷,比Figma更早上線了AI Coding Agent類生成網站代碼的功能,也是全球最早一批宣布支持和拓展MCP(Model Context Protocol)的軟件平台。這種在AI技術應用上的積極態度和快速執行能力,體現了團隊對技術趨勢的深度理解和產品創新的敏銳嗅覺。

中文語境下的設計需求、中國用戶的交互習慣、本土企業的協作模式,這些都為訓練"更懂中國用戶"的AI設計助手提供了獨特的數據基礎和應用場景。當這種本土化的AI能力與強大的協作平台相結合時,將產生海外產品難以複製的差異化價值。MasterGo基於對中國市場的深度理解,有機會在AI能力的本土化應用上實現突破,從而建立起更強的競爭壁壘。

從生態系統的角度看,中國擁有完整且獨特的數字化工具鏈生態。從釘釘、企業微信等協作平台,到各種項目管理、代碼托管、持續集成工具,中國企業的數字化工具棧與海外存在顯著差異。一個成功的協作設計平台需要與這些本土化的工具進行深度集成,提供無縫的數據流轉和工作流銜接。這種本土生態的集成能力,是海外產品很難快速建立的核心競爭力,也是MasterGo相對於Figma的重要優勢之一。

最重要的是,中國市場還處在協作設計工具普及的早期階段,存在巨大的增長空間。雖然頭部互聯網公司和設計機構已經廣泛使用專業設計工具,但大量的中小企業、傳統行業企業仍在使用相對落後的設計方式。隨著這些企業數字化轉型的深入推進,對協作設計工具的需求將迎來爆發式增長。而這個增長過程中,具備本土化優勢的平台將比海外產品更容易獲得用戶認可和市場份額。

綜合這些因素,我認為MasterGo代表著中國協作設計軟件市場的一個重要戰略價值的產品。它不僅具備了與Figma類似的技術能力和產品優勢,更重要的是擁有了Figma所不具備的本土化優勢和政策紅利。當Figma首日以563億美元市值收盤時,它為整個協作設計平台行業建立了清晰的價值標杆。而MasterGo作為中國市場上唯一可與Figma對標的平台,其戰略價值正在等待被重新發現。

寫在最後:時代機遇與價值發現

Figma成功為協作設計平台建立價值標杆,預示從工具時代向平台時代轉變。中國市場獨特性為本土企業創造彎道超車機會,這是一個AI重新定義軟件價值的關鍵節點。

當我完成對Figma IPO的深度分析時,幾個清晰的觀點浮現在腦海中:

AI時代的軟件價值重構正在發生。我們正站在軟件行業發展的重要拐點上。協作平台不是被AI削弱,而是成為連接人与AI的關鍵基礎設施,價值被重新定義和放大。Figma 500多億美元的市值不僅是對一家公司的認可,更是對整個協作平台賽道價值的重新發現。

技術架構決定商業命運。Web原生、雲優先的架構在AI時代具有決定性優勢,這比單純的功能堆砌更重要。那些基於傳統桌面軟件架構的公司,即使功能再強大,也很難適應AI時代的快速變化和協作需求。

平台經濟呈現新特徵。成功的軟件公司不再是功能最強大的工具提供商,而是能夠構建智能協作生態、連接多元化用戶群體的平台型企業。多產品協同、生態整合能力和用戶協作粘性成為估值的核心驅動力。

中國市場存在獨特機遇。中國擁有相對龐大的設計師群體和活躍的數字經濟生態,獨特的工作文化和快速的決策節奏為本土協作平台創造了差異化優勢。政策環境對自主可控的要求,更是為具備技術實力的國產平台提供了歷史性機遇。

我認為,當前正是重新審視協作設計平台戰略價值的關鍵時刻。Figma的成功IPO清晰地證明了這類平台在數字化時代的基礎設施價值,而MasterGo作為中國市場上唯一可與之對標的產品,具有重要的戰略價值,其意義遠超產品本身。在AI重新定義軟件邊界的時代,在中國企業加速數字化轉型的進程中,在自主可控成為剛性需求的政策環境下,MasterGo代表的不僅是一個產品平台,更是中國在關鍵軟件領域的戰略佈局。

真正的戰略價值往往蘊藏在時代變革的關鍵節點。當一個行業的底層邏輯發生根本性改變時,那些能夠把握變革方向、具備核心能力的企業,往往會成為新時代的重要基石。Figma的成功標誌著協作軟件行業從工具時代向平台時代的轉變,而MasterGo正是中國在這個轉變過程中的重要代表。隨著AI技術的深入應用和協作需求的持續增長,這類戰略型資產的重要性將會進一步凸顯。

推薦閱讀:

Revolut 聯創加持,一文讀懂歐洲首個合規 RWA 基礎設施 Spiko | CryptoSeed

麻吉大哥、伊能靜回歸,NFT 市場進入深度換檔期?

Solana 與 Base 創始人開啟論戰:Zora 上的內容有 "基本價值"嗎?

對話 Pantera 與 Lumida 資管負責人:穩定幣法案僅是開始,主流機構尚未大規模配置以太坊

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

Bitget 將捐贈 1,200 萬港元,支持香港大埔火災救援及重建工作

Bitget現貨杠桿關於暫停 ELX/USDT 杠桿交易服務的公告

網格新人福利:領取 150 USDT 雙重歡迎禮

Bitget現貨杠桿關於暫停 BEAM/USDT, ZEREBRO/USDT, AVAIL/USDT, HIPPO/USDT, ORBS/USDT 杠桿交易服務的公告