隨著美國《GENIUS法案》的通過與全球監管框架的加速形成,穩定幣正從灰色地帶走向可控市場秩序,但風險與機遇並存的新挑戰才剛剛開始。

2025年,穩定幣監管迎來重大轉折點。7月,美國國會通過《GENIUS Act》,建立了該國首個穩定幣聯邦監管框架,標誌著這一快速增長的數位資產正被納入主流金融監管體系。與此同時,英國、歐盟、加拿大等主要經濟體也紛紛推出或加速落實加密貨幣監管法規,推動全球加密監管從「是否監管」走向「如何系統監管」。

在這一背景下,穩定幣與傳統金融體系的深度融合帶來的風險特徵與應對策略,成為監管機構與市場參與者關注的焦點。

一、全球監管框架成形

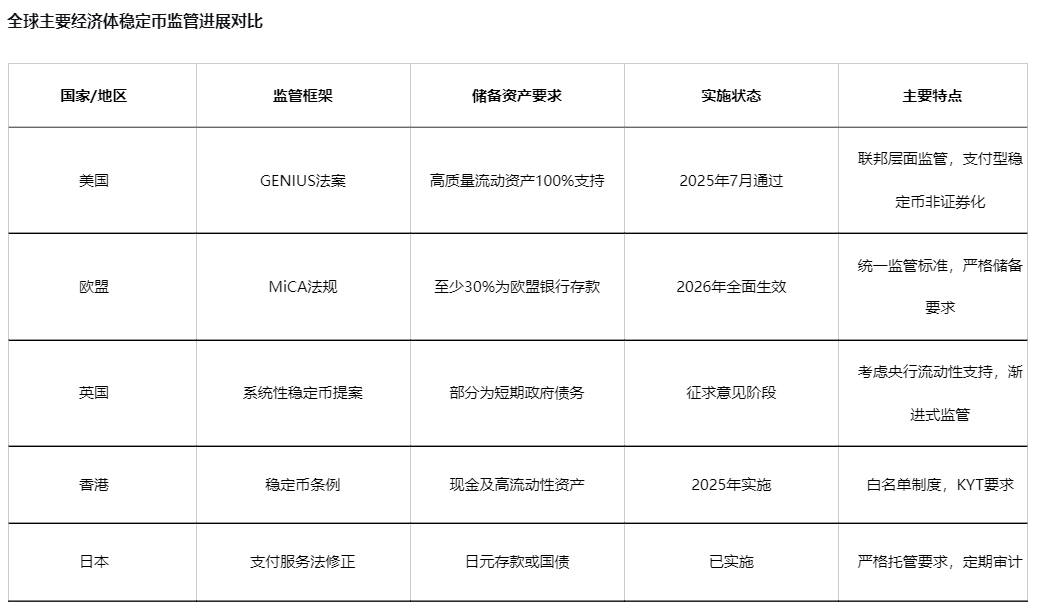

主要經濟體加速布局穩定幣監管,2025年成為加密資產立法突破年。

● 美國《GENIUS Act》為穩定幣發行提供了聯邦監管路徑,要求發行者必須維持安全資產支持,並保證幣值穩定與可贖回性。該法案同時將支付型穩定幣從證券定義中移除,為市場參與者提供了監管清晰度。

● 歐盟的《加密資產市場監管》(MiCA)為加密資產服務提供商和穩定幣發行人設定了統一監管標準,預計到2026年大範圍生效。但業內人士指出,MiCA要求至少30%的儲備資產必須為歐盟銀行存款,這可能使歐元穩定幣在國際競爭中處於不利地位。

● 英國央行於2025年11月發布了針對系統性英鎊穩定幣的監管提案,旨在確保公眾對新型貨幣形式的信任。該提案允許系統性穩定幣發行者持有部分儲備資產在短期英國政府債務中,並考慮建立央行流動性安排作為後備支持。

二、穩定幣的多元風險圖譜

系統性風險

● 美聯儲官員指出,穩定幣可能增加對美國國債和其他美元計價流動資產的需求,從而影響貨幣政策傳導機制。「穩定幣可能成為中央銀行家需要面對的數萬億美元級的大象。」 美聯儲理事斯蒂芬·米蘭在近期演講中表示。

● BPI的分析報告強調,如果穩定幣更深度融入傳統金融體系而沒有充分保障,加密市場衝擊可能首次感染更廣泛的經濟。

● DeFi借貸平台呈現出與高槓桿銀行類似的風險,但缺乏存款保險、資本要求、流動性緩衝或定期檢查等關鍵保護措施。

非系統性風險

● 2025年11月初,穩定幣xUSD發生閃崩,從1美元跌至0.12美元,單日蒸發88%市值,引發超過10億美元從高收益穩定幣中逃離。這一事件揭示了某些穩定幣項目存在的透明度不足和槓桿過高問題。

● 分析發現,xUSD僅用1.7億美元真實資產,通過重複抵押借貸籌集了5.3億美元貸款,實際槓桿超過4倍。

三、實踐中的風險案例與監管挑戰

xUSD崩潰的教訓

● Stream Finance將其高風險策略包裝為穩定幣xUSD,聲稱採用「德爾塔中性策略」進行市場波動風險對沖。然而,在2025年10月11日加密市場暴跌時,其交易策略失敗,損失9300萬美元,導致一個月後暫停所有提款和存款,最終引發xUSD脫鉤。

● 這一案例體現了「包裝-擴張-崩潰」的模式,與2008年全球金融危機和2022年LUNA崩潰有著相似的根源——將高風險資產包裝成低風險產品。

監管邊界與協調挑戰

不同司法管轄區的監管標準差異依然顯著,全球一致性尚未形成,這對跨境加密資產服務構成障礙。

● 香港在穩定幣監管上創新性地提出了「白名單制」,要求穩定幣用戶在開戶時完成「了解你的錢包持有者身份」,從源頭明確用戶身份與地域資訊。

● 這與傳統「黑名單制」的事後追溯形成對比,為大型企業、政府機構等此前因風險顧慮未使用穩定幣的群體提供了合規入口。

四、未來監管與風險防控趨勢

數位貨幣的協同發展

● 南開大學校長陳雨露指出,全球數位貨幣發展應奉行價值本真性、系統穩健性、普惠包容性三項基本原則。他呼籲推動央行數位貨幣與合規穩定幣協同發展,共建多邊數位貨幣流動性互助網絡。

● 類似地,BCG報告也指出,CBDC與穩定幣是互補而非替代關係,體現了央行貨幣與商業銀行貨幣傳統雙重貨幣體系的數位化延續。

監管與創新的平衡

監管過嚴可能抑制創新——如果監管成本過高或限制太多,小型創新項目可能無力承受。

● 英國央行的做法是設計一個適應未來的穩定幣監管 regime,關注其在現實世界支付和結算中的潛在應用,而非當前買賣加密資產的用途。

● 韓國正考慮採取雙軌方法:在監管沙盒內允許非銀行穩定幣實驗,同時推進由商業銀行主導的機構穩定幣。